Professor Dr. Claus-Michael Ort

Vorlesung: Literatur der Avantgarden (Wintersemester 2020/21)

Traditionen und Kontexte der Avantgarden: Romantik und Futurismus

Eine der zentralen Strategien der Avantgarden ist, wie wir gesehen haben, die Erwartungsenttäuschung, also Kommunikationsunterbrechungen als Erwartungsprovokationen. Gerhard Plumpe weist 2001 darauf hin, dass solche traditionsbrechenden Strategien schon seit dem späten 18. Jahrhundert selbst paradoxerweise eine ‚Tradition‘ darstellen, die wiederum für die Moderne insgesamt – nicht nur für die Avantgarden – orientierend waren.

Statt über Mimesis, imitatio und aemulatio („Kopierregel“) – wie noch in der Frühen Neuzeit (‚Barock‘, 17. Jahrhundert) – definieren sich autonome Kunst und Literatur nun über „Abweichungserwartungen“, also über Traditionsbruch, Innovation und Erwartungsenttäuschung (z.B. ‚Sturm und Drang‘) – so dass ‚Avantgarde‘ eigentlich fast als Normalfall der Moderne gelten kann.

[Gerhard Plumpe: Avantgarde. Notizen zum historischen Ort ihrer Programme, in: Heinz-Ludwig Arnold (Hg.), Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgarden. München: edition text + kritik, boorberg. 2001, S.7-14 (= Text + Kritik. Zf. für Literatur. Sonderband IX/01)]

Zu den Traditionen und Kontexten der Avantgarden seit der Romantik werde ich im Folgenden noch einige Anmerkungen machen, da auf diese Weise schärfer profiliert werden kann, was an den Avantgarden ‚neu‘ ist und wie sie mit dem Problemhorizont von Kunst und Gesellschaft vor und nach 1900 vernetzt sind.

Resümierend festzuhalten ist aber zunächst:

Die Kommunikationsunterbrechungen und die literarische Kommunikation über Kommunikationsunterbrechungen als wiederum ‚sinnvolle‘ Thematisierung provokanter Störungen des ein-geschliffenen kulturellen Kommunikationsbetriebes sind seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein (allerdings nicht hinreichendes) Kriterium der Avantgarden, deren Werke sich darüber hinaus auch in der Art und Weise unterscheiden, wie sie

1) diese Unterbrechungen vollziehen:

Entweder in actu, also in der realen Kommunikation zwischen Produzent/inn/en, Werken, Rezi-pient/inn/en und/oder ‚nur’ semiotisch, d.h. in der Zeichenstruktur ihrer Werke, wodurch diese eine implizite Selbstreferentialität – Selbstbezüglichkeit – hinzugewinnen. Dies ist bei Bild- und Lautgedichten der Fall, die die typografische oder lautliche Materialbasis von Schrift und Sprache selbst ‚bedeuten’, also sich selbst bezeichnen und sonst nichts, aber die von ihnen verursachte Kommunikationsunterbrechung selbst nicht thematisieren (z.B. Das große Lalula Morgensterns).

und

2) wie sie wiederum diese Kommunikationsstörungen – kohärent oder auf absurde Weise – thematisieren – und zwar entweder in den Werken selbst (John Cage!) und/oder nur extern in theoretischen, poetologischen Begleitdiskursen (‚Manifesten‘, ‚Programmen‘). Diese Art der Selbstreflexion ist also nicht notwendig an werkintern explizite Selbstreferentialität geknüpft – beide dienen aber der erwähnten: „Institutionalisierung der Dauerreflexion über die Frage ‚Was ist Kunst’“ (Georg Jäger) im Kunstsystem selbst. Medien dieser ‚Dauerreflexion‘ sind also nicht nur die ‚Werke‘, sondern v.a. auch all die ‚Manifeste‘ und Programmschriften des Futurismus, Dadaismus und des Surrealismus, die an der Grenze zwischen Theorie und Poesie angesiedelt sind.

Deshalb ist auch nicht jede textintern dargestellte oder real vollzogene, künstlerische Kommunikationsunterbrechung immer gleich ein Beispiel für ‚Nonsens‘-Poesie (Grimmelshausen) und nicht jede ‚Nonsens‘-Poesie ist Teil und Ausdruck einer Avantgarde (Wagner) – es kommt immer auf die Funktionen an, die die Kommunikationsunterbrechungen werkintern und werkextern erfüllen und insofern auch auf die Bedeutungen, die den Bedeutungsreduktionen des ‚Nonsens‘ im jeweiligen sozialen Kontext zuwachsen.

Die Tendenz der Avantgarden zu selbstbezüglichen, nur mehr sich selber bedeutenden, sich selber bezeichnenden Sprach- und Bildzeichen ist darüber hinaus eng mit der Entwicklung der modernen Logik und der Zeichen- und Sprachtheorie im 20. Jahrhundert verknüpft: Dies kann ich hier nicht vertiefen, erinnert sei aber an die 1916 erstmals veröffentlichten Vorlesungen, den berühmten Cours de linguistique génerale (Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft), des Genfer Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure, der als einer der Begründer des Strukturalismus gilt: Zeichen beziehen sich demnach immer nur auf Zeichen, sind immer nur in Differenz zu anderen Zeichen bedeutungstragend, nicht aufgrund ihrer Referenz auf die reale Außenwelt – aus einer konsequent zeichentheoretischen Perspektive betrachtet wäre diese Fremdreferenz wirklich nur ein ‚Mondkalb‘ – eine beinahe Kant’sche Chimäre, die zwar real existiert, aber nicht objektiv zu erkennen, authentisch wahrzunehmen ist.

Und für alle Varianten werkintern und/oder werkextern entweder vollzogener oder thematisierter Kommunikationsunterbrechungen ist zu rekonstruieren, auf welche Weise sich die je textintern dargestellte oder auch gegenüber einem physisch präsenten Realpublikum vollzogene Provokation als kontextabhängig erweist. Einzubeziehen sind also jeweils die Deutungshorizonte, innerhalb deren Kommunikationsunterbrechungen überhaupt als solche erkennbar werden und diese immer noch aufrufen, immer noch bezeichnen, gleichsam als Ballast, als Hinterlassenschaft des zu provozierenden Gegenübers mitschleppen.

Man sieht den Werken die situativen Kontexte aber auch die literaturgeschichtlichen Voraussetzungen von Rätsel, Komik und Skandal an – so lässt zwar Beckmessers ‚Fehler‘-Lied sein Original, also seine Hans-Sachs-Vorlage kaum mehr erahnen und emanzipiert sich stark von der Vorlage – das traditionelle, starr regelhafte Kunstsystem, das Beckmesser aber eigentlich vertritt, bleibt jedoch der Garant dafür, dass er als ‚Nonsens‘-Sänger einen Skandal verursachen kann.

Besonders deutlich wird diese Kontextabhängigkeit im Falle zweier literarischer Epochen oder besser: Phasen der Literaturgeschichte des späten 18. und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die für die Avantgarde relevant geworden sind und auf die sie im einen Fall positiv, im anderen Fall aggressiv negativ Bezug nimmt, und die jeweils zwei Varianten der Avantgarde am Anfang des 19. Jahrhunderts prägen:

Zum einen ein insgeheim positiver Traditionsbezug der Avantgarden zur Romantik und insbesondere zur frühromantischen Poetologie und philosophische Ästhetik, die einen erweiterten Kunstbegriff propagiert, der die Differenz, die Abgrenzung von Kunst und Leben aufweicht, ja aufgibt (Hans Sachs‘ Utopie bei Richard Wagner und Thomas Manns Utopie einer Versöhnung von Kunst und Leben) und zum anderen ein negativer, indirekter Bezug auf die nachromantische Literatur vor 1900, auf den literarischen (poetischen bürgerlichen) Realismus (Fontane, Keller, Raabe u.a.) und den mit ihm vielfältig verflochtenen Historismus:

Zuerst zur Romantik:

Auch die Frühromantik ab 1795 weicht in entscheidender Hinsicht von der moralisch ausgerichteten Wirkungspoetik von Aufklärung (Lessing!) und Weimarer Klassik ab (Goethe, Schiller [1784]: „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“).

Ich zitiere Cornelia Zumbusch (Die Immunität der Klassik. Berlin: Suhrkamp 2012), die ihre Studie mit einem Goethe-Zitat von 1829 einleitet (Goethe an Eckermann):

„Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke.“

Zumbusch weiter:

Ansteckung avanciert im 18. Jahrhundert zu einer prominenten ästhetischen Metapher; […]. Als Modell für die Mitteilung von Leidenschaften fügt sich die Ansteckung in Konzeptualisierungen der Sympathie, des Mitleids, der Rührung, des Enthusiasmus und der Inspiration bis hin zur empfindsamen Schwärmerkrankheit. Die Übereinstimmung der Empfindungen, der harmonische Gleichklang der Herzen, das spontane Mit- und Nacherleben von Schmerz und Freude anderer haben den Status eines unwillkürlichen Geschehens, bei dem sich die Gefühle von einem Menschen auf den anderen übertragen.

Die ‚Immunisierung‘ gegen Lessings aristotelische Mitleidspoetik und insbesondere gegen den von der sogenannten ‚Empfindsamkeit’ behaupteten, ‚ansteckenden Enthusiasmus‘ prägt, so Zumbusch, das autonomieästhetische Programm Johann Wolfgang Goethes und v.a. Friedrich Schillers in den 1790er Jahren, das sich an Immanuel Kants Vokabular der ‚Reinigung‘ und ‚Reinhaltung‘ einer autonomen Kunst orientiert und der ‚Rührung‘ als kontaminierender Affektwirkung jeden Einfluss auf das „reine Geschmacksurteil“ (Kritik der Urteilskraft, 1790) verwehren will. Kunst soll frei von ‚Zwecken‘ und interesselos sein, will sie ihre gleichwohl und paradoxerweise moralisch-sittlich bessernde Wirkung entfalten, entnehmen wir Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), die für eine „absolute Immunität“ der „rein und lauter“ gehaltenen Kunst eintreten (Zumbusch S.12) und das

Kunstwerk als ein sorgsam gegen Außen abgeschirmtes, von Zwecken, Nutzen und Reizen reingehaltenes Gebilde [imaginieren]. […]. Ihren Rückhalt haben Schillers und Goethes immunitäre Projekte in der diskursiven Erschließung von Immunität und Unempfindlichkeit, um die man sich im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht nur in der Medizin bemüht. Analogien zwischen Affekten und Infekten, Infektion und Sympathie sowie Apathie und Immunität fungieren als […] Scharniere zwischen medizinischen, ethischen und ästhetischen Diskursen. (Zumbusch S.364)

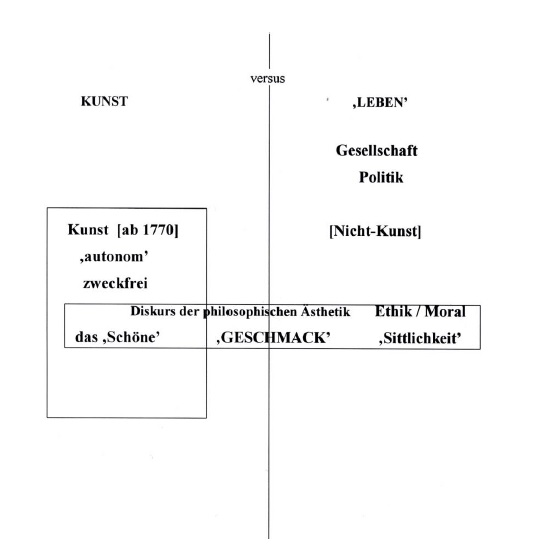

Lediglich die Kategorie des ‚Geschmacks‘ ermöglicht es noch, die sittlich ‚bessernde‘ (weil immunisierende) moraldidaktische Wirkung einer in diesem Sinne als ‚autonom‘ verstandenen Kunst und Poesie zu gewährleisten, Ethik und Ästhetik also wechselseitig aneinander zu koppeln.

‚Geschmack‘ und ‚Geschmacksurteil‘ fungieren als Medien von Moralität und Sittlichkeit. ‚Geschmack‘ bezeichnet bei Kant und später bei Schiller die „Versinnlichung sittlicher Ideen“ (Kant: Kritik der Urteilskraft, 1790) und den harmonischen Übergang vom ästhetischen, also sinnlichen Reiz zum moralischen Interesse. ‚Geschmack‘ garantiere die „Moralität in der äußeren Erscheinung“ (Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1796/97) und die „Schönheit als Sittlichkeit in der Erscheinung“, als „Symbol des sittlich Guten“ (Kant: Kritik der Urteilskraft, 1790) .

Als Zentralbegriff der philosophischen Ästhetik des Idealismus des 18. Jahrhunderts regelt er zugleich die Beziehung des Kunstsystems zur Gesellschaft und weist gerade der ‚Funktionslosigkeit’ des Schönen sittlich ‚bildende‘, bessernde Funktionen zu, so dass auf einer zweiten Ebene von einer sozialen Funktion der Funktionslosigkeit gesprochen werden kann.

Die Paradoxien, in die sich diese Konzeption insbesondere bei Schiller ganz bewusst und absichtsvoll verwickelt, sind hier nicht weiter zu entfalten.

Wie ‚geschmacklos‘ – ‚krank‘ im Goetheschen Sinn – muss vor diesem Hintergrund Friedrich Schlegels Konzept einer nicht nur nicht autonomen, sondern nachgerade entgrenzt ‚ansteckenden‘, ‚progressiven Universalpoesie‘ im seinem 116. Athenäum-Fragment aus dem Jahre 1798 erscheinen:

[116] Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten wieder mehre Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, daß man glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr Eins und Alles; […].

Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig; nicht bloß von innen heraus, sondern auch von außen hinein; indem sie jedem, was ein Ganzes in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, […].

Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, […].

Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist, und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein.

[Friedrich Schlegel: Fragmente, in: Athenäum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Ersten Bandes zweytes Stück. Berlin: Vieweg 1798, S.204-206 (Reprografischer Nach-druck. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1992)].

Es zeichnet sich ein totalisierender, synästhetisch und multimedial offener, erweiterter Kunstbegriff ab, der Leben und Kunst einander annähert, ja sie tendenziell gleichsetzt, und überdies Theorie in Kunst überführt, so dass Kunst und Poetologie im ‚Gesamtkunstwerk‘ zusammenfallen: „die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung […] setzen“.

Parallelen zur ästhetischen Praxis und zur Programmatik der Avantgarden (zu ihren Manifesten) drängen sich auf.

Die ‚ansteckende Schwärmerei‘ und ein über den engeren Bereich der Kunst hinausgehender ‚Enthusiasmus‘, wogegen sich die Aversionen der ‚klassischen‘ Autonomieästhetik richten, nehmen sich gegenüber der affektiv gewalttätigen Schock- und Provokations-Praxis etwa des Futurismus oder des Dadaismus allerdings noch sehr harmlos aus.

Schon die Jenaer und Berliner Frühromantiker (die Brüder Schlegel, Tieck, Novalis u.a.) ziehen aus der folgenreichen Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95) des Kant-‚Schülers‘ Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) eine Konsequenz, die das ‚Ich’ als Tathandlung verabsolutiert und für die Avantgarden anschlussfähig geblieben ist:

Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: Das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns. – Es ist zugleich das Handelnde, und das Produkt der Handlung; das Thätige, und das, was durch die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung, und That sind Eins und dasselbe; und daher ist das: Ich bin, Ausdruck einer Thathandlung. (Fichte: Wissenschaftslehre, S.16)

Das ‚absolute Ich‘ setzt sich selbst und zugleich auch sein ‚Nicht-Ich‘, also die Welt, die sich das Ich durch diese Setzung seiner ‚Einbildungskraft‘ permanent erschafft. Die Produktionen des Künstler-Ich sind insofern immer auch Welt-Konstruktionen, Kunst und Leben (Nicht-Kunst) nähern sich an.

Was sich in der Romantik philosophisch und poetologisch anbahnt, vollziehen die Avantgarden nach 1900 explizit: Die Avantgarden verlagern die Differenz von ‚Kunst‘ und ‚Nicht-Kunst‘ in eine erweiterte Kunst selbst hinein, deren Abgrenzung zu ihrer realen gesellschaftlichen ‚Umwelt‘ unscharf zu werden droht, bestimmt sich diese Kunst doch gerade durch die paradoxe Setzung ,Kunst = Nicht-Kunst‘.

Übrigens gelangt der Naturalist Arno Holz (1863-1929) in Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze (1891/92) zu einer ähnlichen kunstutopischen Position, der zufolge ‚Kunst‘ und ‚Nicht-Kunst‘, ‚Kunst‘ und ‚Wirklichkeit‘ – hier als ‚Natur‘ bezeichnet – identisch werden sollten: Seine berühmte Formel „kunst = natur – x“ bezeichnet das Dilemma und indirekt auch die innewohnende Paradoxie:

„Kunst hat die Tendenz wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer

jedweiligen Reproductionsbedingungen und deren Handhabung“

Das Ausmaß der Differenz von Kunst und Natur (Nicht-Kunst) hängt nämlich von der Größe x ab, die die Wirklichkeit durch ‚Künstlichkeit‘, also durch die künstlerischen Mittel ihrer literarischen oder bildkünstlerischen Darstellung einschränkt, aber eigentlich gegen Null tendieren sollte. Kunst kann, ja will wieder wie Natur sein, ‚will‘ mit ihrem Gegenstand zusammenfallen, kann und darf das aber eben nicht ganz (Paradoxievermeidung!), da ansonsten Kunst und Natur ununterscheidbar würden und die Identitätsaussage selbst ihren Sinn verlöre:

‚kunst = natur minus x‘ – also abzüglich ihres etwa sprachlichen Kunststatus, den sie als Gegenstand der Kunst notwendig hat und der sich der Individualität des Künstlers verdankt, die die Naturdarstellung verzerre. Holz plädiert für eine entfesselte, von den grammatischen Konventionen befreite Sprache, die reiner Ausdruck der ‚Natur‘ bzw. der Wirklichkeit werden könne und die subjektive Perspektive des Künstlers aus dem Kunstproduktionsprozess eliminieren könne – Phonographie und später Kinematographie, also technische, vermeintlich objektive Reproduktion von Wirklichkeit sind das Vorbild (vgl. Holz‘ 1898/99 erschienen Lyrik-Zyklus Phantasus).

Auch dieses Ungenügen an der sowohl kulturell vorgegebenen, erstarrten als auch an der subjektiv verzerrenden Sprache wird uns – unter anderen Vorzeichen – im Futurismus wieder begegnen.

Festzuhalten sind also vorerst zwei Spielarten der Paradoxie ‚Kunst = Nicht-Kunst‘:

Entweder setzt sie ein entgrenztes, verabsolutiertes Ich und seine Einbildungskraft und realitätsstiftenden Handlungen voraus (Fichte, Romantik, später Teile der Avantgarde)

ODER

ein entgrenztes, verabsolutiertes Nicht-Ich als Wirklichkeit, von welcher das Künstler-Ich zum Verschwinden gebracht wird (wie im Naturalismus von Holz) – einmal schwindet das Ich, einmal die Wirklichkeit, Fichte hat es bereits formuliert:

In der Vorstellung stehen demnach Ich und Nicht-Ich in Wechselwirkung; ist das eine endlich, so ist das andere unendlich und umgekehrt; eins von beiden ist aber immer unendlich (Fichte: Wissenschaftslehre, S.164)

– wenn Kunst und Wirklichkeit / ‚Leben‘ zusammenfallen geschieht dies also entweder auf Kosten der Kunst (so im Naturalismus à la Holz, und in Teilen der Avantgarde) oder auf Kosten der Wirklichkeit (im Gesamtkunstwerk der Frühromantik, ebenfalls in Teilen der Avantgarden) – der Unterschied zwischen Kunst und Leben wird jedoch in beiden Varianten gleichermaßen minimiert!

Und für beide Varianten gilt:

Das Ende der Kunst erscheint als ihre Vollendung – auch dieser Selbstwiderspruch wird uns in den Avantgarden und Post- oder Neo-Avantgarden immer wieder begegnen – zu allererst gleich im Anschluss im Futurismus!

Wie sich zeigt, bahnt die Avantgarde-Kunst im frühen 20. Jahrhundert Wege in die Tiefenpsychologie (Surrealismus) oder in reale Politik, letzteres ist am Beispiel des Verhältnisses der Avantgarde-Kunst zum frühen Sowjetsystem nach der Oktoberrevolution und des italienischen Futurismus zum Faschismus zu beobachten (Benito Mussolini ist seit dem Marsch auf Rom 1922 an der Macht): Kunst wird Nicht-Kunst, die aber ihren Kunststatus noch immer behauptet: Künstler werden als Politiker zu Pseudo-Künstlern, der Staat zum Gesamtkunstwerk mit allen totalitären Konsequenzen! So sieht zumindest das programmatische Wunschdenken der Kunsttheorien um 1900 und später aus! Dass die literarische, künstlerische Praxis weder des Naturalismus noch der Avantgarden damit Schritt halten können, versteht sich von selbst – ihr Scheitern scheint also ebenfalls von Anfang an vorprogrammiert!

Ihrem Romantik-Bezug verdanken die Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts also einen totalisierenden Kunstbegriff (‚Gesamtkunstwerk‘), der sich zugleich radikal und aggressiv gegen eine Kunst und Literatur wendet, die auf ihrer relativen Autonomie beharrt und sich als Kunst um der Kunst willen inszeniert – l’art pour l’art um 1900 – oder wie der Realismus ab der Mitte des 19. Jahrhunderts den poetisierenden Kunstmitteln (dem ‚x’ von Arno Holz), die die Natur-Nachahmung einschränken, jedenfalls einen mindestens gleich hohen Wert wie der ‚Natur’ und der Wirklichkeit zubilligen.

[zum Verhältnis von Realismus und Naturalismus vgl. Lothar L. Schneider: Realistische Literaturpolitik und naturalistische Kritik. Über die Situierung der Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Vorgeschichte der Moderne. Tübingen: Niemeyer 2005]

Und gegen solche Kunstliteratur, die darüber hinaus gerade in Deutschland nach der gescheiterten März-Revolution 1848 am geschichtswissenschaftlichen und am geschichtspolitischen Diskurs des Historismus partizipiert – der historische Roman ist in der Tat das Erfolgsgenre des poetischen Realismus, erinnert sei an Bestseller-Autoren wie Viktor von Scheffel, Gustav Freytag oder Felix Dahn (Ein Kampf um Rom) aber auch an Theodor Fontane oder Conrad Ferdinand Meyer – gegen solche Literatur ziehen viele Jahre vor dem italienischen Futurismus literarische und architektonisch-bildkünstlerische Strömungen wie Naturalismus, Expressionismus oder Jugendstil zu Felde. Und die ‚Lebensphilosophie‘ plädiert für eine Art kulturhygienischer Entrümpelung, die das ‚Leben‘ vom Ballast ‚toter‘ antiquarischer Kunst befreien soll.

Schon Friedrich Nietzsche beschwört in seiner zweiten „unzeitgemäßen Betrachtung“ Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874) eine ‚Diätetik’ des Vergessens und Erinnerns, die ein ‚gesundes’, ausgeglichenes Mischungsverhältnis beider Vorgänge zu bestimmen hätte. Für ein körperanaloges Kollektivsubjekt ‚Volk’ erweise sich die Fülle wertloser historischer Kenntnisse, die von Geschichtswissenschaft und Literatur gespeichert würden, als ‚lebensbedrohlich‘:

Zu allem Handeln gehört Vergessen: […]. […]. Also: es ist möglich fast ohne Erinnerung zu leben, […]; es ist aber ganz und gar unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben. […]: es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, von historischem Sinne, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zugrunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Kultur. Um diesen Grad und durch ihn dann die Grenze zu bestimmen, an der das Vergangene vergessen werden muß, wenn es nicht zum Totengräber des gegenwärtigen werden soll, müßte man genau wissen, wie groß die plastische Kraft eines Menschen, eines Volkes, einer Kultur ist.

Für die Diätetik der „Seele des modernen Menschen“, der historisches Wissen akkumuliert, hat dies die Konsequenz, dass dieses Wissen:

aus unversieglichen Quellen immer von neuem hinzu und hinein [strömt], das Fremde und Zusammenhanglose drängt sich, das Gedächtnis öffnet alle seine Tore und ist doch nicht weit genug geöffnet, die Natur bemüht sich aufs höchste, diese fremden Gäste zu empfangen, zu ordnen und zu ehren, diese selbst aber sind im Kampfe miteinander, und es scheint nötig, sie alle zu bezwingen und zu bewältigen, um nicht selbst an ihrem Kampfe zugrunde zu gehen. Die Gewöhnung an ein solches unordentliches, stürmisches […] Hauswesen wird allmählich zu einer zweiten Natur, ob es gleich außer Frage steht, daß diese […] durch und durch ungesünder ist als die erste. Der moderne Mensch schleppt zuletzt eine ungeheuere Menge von unverdaulichen Wissenssteinen mit sich herum, […]. […]. Das Wissen, das im Übermaße ohne Hunger, ja wider das Bedürfnis aufgenommen wird, wirkt […] nicht mehr als umgestaltendes, nach außen treibendes Motiv und bleibt in einer gewissen chaotischen Innenwelt verborgen.

Dass schließlich Sigmund Freuds tiefenpsychologisches Konzept der ‚Verdrängung’ für das Einzelsubjekt ähnlich diätetisch-räumlich argumentiert, zeigt übrigens, wie sehr Freuds Psychoanalyse im Denken des 19. Jahrhunderts verankert ist. Seine Definition des „psychischen Apparates“ in der Traumdeutung aus dem Jahre 1900 überträgt die von Nietzsche angesprochene überindividuelle Problemstellung auf den Bereich des Subjekts. Der sogenannte ‚psychischer Apparat’ begegnet seiner drohenden Überbelastung durch eine Fülle angesammelter Erinnerungsspuren mit deren ‚Verdrängung’ in die Instanzen des ‚Un-’ und ‚Vorbewussten’ und garantiert auf diese Weise die psychische Gesundheit dessen, der ‚verdrängt‘. Problematisch bleibt allerdings wiederum die uneindeutige Abgrenzung gesunden Verdrängens von pathogenem: Ist die quantitative Balance beider Anteile gestört, kehrt das Verdrängte, nicht restlos ‚Verdaute’, nicht rückstandslos ‚Ausgeschiedene’ als Symptom wieder, das der Therapie – und das heißt innerhalb der Freudschen Psychoanalyse zuallererst: der Verbalisierung – bedarf.

Der Futurismus rennt also vor diesem diskursgeschichtlichen Hintergrund offene Türen ein – ist also gar nicht ‚avantgarde‘! –, wenn er für Modernisierung und Entschlackung plädiert, zumal schon um die Jahrhundertwende von einer alles andere als avantgardistischen Literatur Weltuntergangsvisionen zelebriert werden, die in Kenntnis der Katastrophe des Ersten Weltkrieges nachträglich umso gespenstischer anmuten. Der literarische ‚apokalyptische‘ Diskurs der Frühen Moderne beschränkt sich dabei weder auf die erzählende noch auf die phantastische Literatur – denken Sie nur an Kurth Pinthus‘ expressionistische Anthologie Menschheitsdämmerung (1920), Karl Kraus‘ ‚Tragödie‘ Die letzten Tage der Menschheit (1915-22) oder Alfred Döblins mythologisches Untergangsszenario in Berge, Meer und Giganten (1924).

Schon vor dem Ersten Weltkrieg koexistieren Weltkriegsphantasien vom bevorstehenden militärischen Endkampf zwischen germanischer und slawischer ‚Rasse‘ oder zwischen England und Deutschland mit drohenden kosmischen, z.T. nur geträumten Weltkatastrophen, die den Untergang der ‚alten‘ oder auch der ganzen Welt lustvoll ausmalen und nicht zuletzt einen Krieg als ‚hygienischen‘ Reinigungs- und Verjüngungsakt und Modernisierungsschub herbeiphantasieren, der die morbid träge, dekadente Friedenszeit ebenso beende wie die Herrschaft des korrupten Bürgertums. Die zivilisationskritische Semantik dieser Romane und Essays mündet 1914 in die anfängliche Kriegsbegeisterung (vgl. Thomas Manns Kriegsverherrlichung Gedanken im Kriege, 1914). Exemplarisch seien genannt:

August Niemann: Der Weltkrieg, Deutsche Träume. Roman (1904), Ferdinand Grautoff [Pseudonym: Seestern]: „1906“. Der Zusammenbruch der alten Welt (1905), [Karl Bleibtreu]: Völker Europas…! Der Krieg der Zukunft (1906) oder um kosmische Dimensionen erweitert schon vor 1900 u.a. Vincenz Chiavacci: Der Weltuntergang. Eine Phantasie aus dem Jahre 1900 (1897) oder Max Haushofer: Planetenfeuer (1899).

Auch der einzige Roman des Grafikers, Zeichners und Illustrators Alfred Kubin (1877-1959) – Die andere Seite. Ein phantastischer Roman, 1909 – phantasiert den Untergang einer rückwärts-gewandt altmodischen, patriarchalen Welt als eines ‚Traumreiches‘.

[…] ein Lavastrom, ein Masse von Schmutz, Abfall, geronnenem Blut, Gedärmen, Tier- und Menschenkadavern. […]. Der große Platz glich einer gigantischen Kloake, in welcher man mit letzter Kraft einander würgte und biß und schließlich verendete. […] geblähte Tierbäuche, Pferdeschädel, zwischen den langen gelben Zähnen die wulstige blaue Zunge weit vorgestreckt, so schob sich die Phalanx des Untergangs unaufhaltsam vorwärts. Greller Lichtschein flackerte […].

Dass die erste international erfolgreiche, politisch folgenreiche und alle Künste umfassende – insofern totalisierende – Avantgarde-Bewegung des Jahrhunderts, also der 1909 vom Italiener Marinetti in Paris ausgerufene Futurismus, selbst antizipierend kriegsverherrlichend war, kann vor dem hier nur exemplarisch skizzierten kulturpessimistischen Hintergrund kaum verwundern. Die zweite Avantgarde – der 1916 in Zürich deutschsprachig einsetzende Dadaismus – wird sich dagegen bereits als desillusioniert, spielerisch nihilistisch und jedenfalls nicht mehr als kriegsverherrlichend erweisen.

Der in Paris lebende, italienische Journalist, Schriftsteller und spätere faschistische Politiker Filippo Tommaso Marinetti (* 22. 12. 1876 im ägyptischen Alexandria, † 2. 12. 1944 in Bellagio) verkehrt in Symbolistenkreisen (Guillaume Apollinaire, Joris-Karl Huysmans, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry), sympathisiert mit Anarchisten und publiziert am 20.02.1909 in der Tageszeitung Le Figaro das erste futuristische ‚Manifest‘ (Gründung und Manifest des Futurismus), das auch in Deutschland rezipiert wird, insbesondere in expressionistischen Zeitschriften wie Herwarth Waldens Der Sturm oder Franz Pfemferts Die Aktion. Über eine Wanderausstellung von Marinetti (1912) strahlt der Futurismus auch nach St. Petersburg aus und bringt einen v.a. bildkünstlerisch geprägten (‚kubistischen‘) ‚Ableger‘ in Russland hervor (David Burljuk, Natalija Gontscharowa, Michail Larionow; die Schriftsteller Welimir Chlebnikow, Wladimir Majakowski u.a.). 1913 veröffentlicht der Maler Michail Larionow ein Rayonistisches Manifest (‚rayon‘ frz. Lichtstrahl), in dem er angeregt durch Albert Einsteins ‚Spezielle Relativitätstheorie‘ (1905) Licht als vierte Dimension auf die Malerei zu übertragen versucht.

Der junge Marinetti zeigt sich politisch vor allem von den Réflexions sur la violence (Paris 1908; dt. 1928 Über die Gewalt) des anti-liberalen, anti-demokratischen und anarchistischen Sozialphilosophen Georges Eugène Sorel (1847-1922) beeindruckt. Dieser stilisiert Gewalt und Aufruhr zur politischen Doktrin hoch und bringt dies in einem 1907 veröffentlichten ‚Manifest‘ zum Ausdruck. Darin postuliert er, dass Klassenkampf einen Beitrag zur Gesundung und Kräftigung der Gesellschaft leiste. Die „proletarische Gewalt“ könne als ‚élan vital‘ im Sinne der ‚Lebensphilosophie’ von Henri Bergson neue ethische Werte hervorbringen und die Welt vor den „Zerstörungen der Barbarei“ bewahren. Dieses Gedankengut und den Ruf „Lang lebe die Gewalt gegen alles was unser Leben hässlich macht!“ wird man – geringfügig variiert – bald auch in den Manifesten Marinettis wieder finden.

Auch Friedrich Nietzsches ‚Übermensch‘ aus Also sprach Zarathustra (1885), der gegen Vernunft und alle gesellschaftlichen Regeln seinen Willen gewaltsam durchsetzt, war mit den Helden im Sinne Marinettis weitgehend deckungsgleich; die italienische Literaturgeschichte würde an dieser Stelle einen weiteren Exkurs, nämlich zu Leben und Werk von Gabriele D’Annunzio (1863-1938), einem der frühen kriegsverherrlichenden Faschisten vor Mussolini, einfügen.

Wir werden uns an dieser Stelle jedoch damit begnügen, auf die Protagonisten des Futurismus im unmittelbaren Gefolge von Marinettis erstem ‚Manifest‘ und auf eine Serie von Folge-‚Manifesten‘, die die multimediale Ausstrahlung des Futurismus illustriert – sowie natürlich nachdrücklich auf:

Wolfgang Asholt / Walter Fähnders (Hg.): Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde 1909-1938, Stuttgart: Metzler 1995.

Neben Marinetti gilt der Maler und Kunstschriftsteller Carlo Dalmazzo Carrà (1881-1966) als Mitbegründer des Futurismus. Zu erwähnen sind ferner die Maler Gino Severini (1883-1966), Giacomo Balla (1871-1958) und der Maler und Bildhauer Umberto Boccioni (1882-1916).

Im Manifest der futuristischen Malerei (1910) propagieren sie einen ‚Komplementarismus‘ von sich ergänzenden und durchdringenden Formen und Farben, da Licht und Bewegung die feste Form auflösen, dynamisieren (auch ‚Simultanismus‘, ‚Divisionismus‘).

Umberto Boccioni:

Links: Forme uniche della continuità nello spazio (Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum), (1913)

Rechts: Der Lärm der Straße dringt in das Haus, (1911)

Giacomo Balla:

(externer Link): Sculptural Construction of Noise and Speed (1914/15)

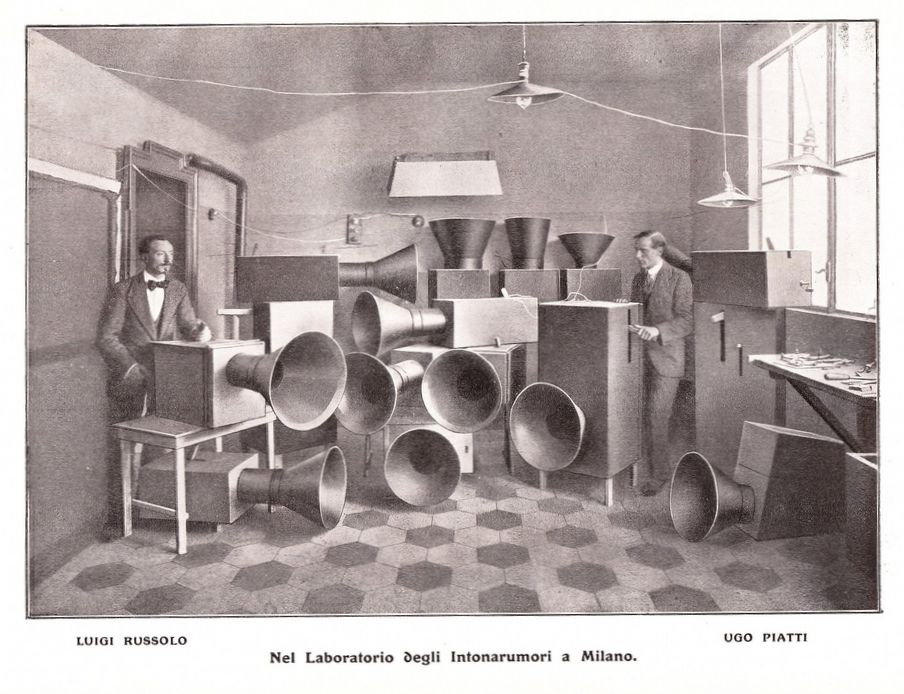

Der Maler und Komponist Luigi Russolo (1885-1947) veröffentlicht 1913 das musikalische Manifest L’arte dei rumori (‚Die Kunst der Geräusche‘), versucht als einer der ersten, die Geräusche moderner Technik und Großstädte musikalisch zu verarbeiten (Bruitismus). Er konstruiert eigene ‚intonarumori‘ (‚Geräuscherzeuger“), die aus Schalltrichtern mit Membranen bestehen (Russolophon 1924) und im Zweiten Weltkrieg zerstört werden und arbeitet eng mit Filippo Tommaso Marinetti zusammen. Russolos Bruder Antonio tritt ebenfalls als Komponist futuristischer Musik hervor. Die britische Pop-Band The Art of Noise (1983) benennt sich übrigens nach Russolos ‚Manifest‘.

Zu erwähnen sind darüber hinaus Marinettis Manifest der futuristischen Bühnendichter (1911), sein Technisches Manifest der futuristischen Literatur (1912), auf das wir noch zurückkommen werden, und sein ‚Manifest‘ Futurismus und Faschismus (1924) – allesamt Zeugnisse einer politisch gewaltaffinen, medial totalisierenden und oft auch gesellschaftlich totalitären Entgrenzung der Kunst zu einem dynamischen ‚Gesamtkunstwerk Gesellschaft‘.

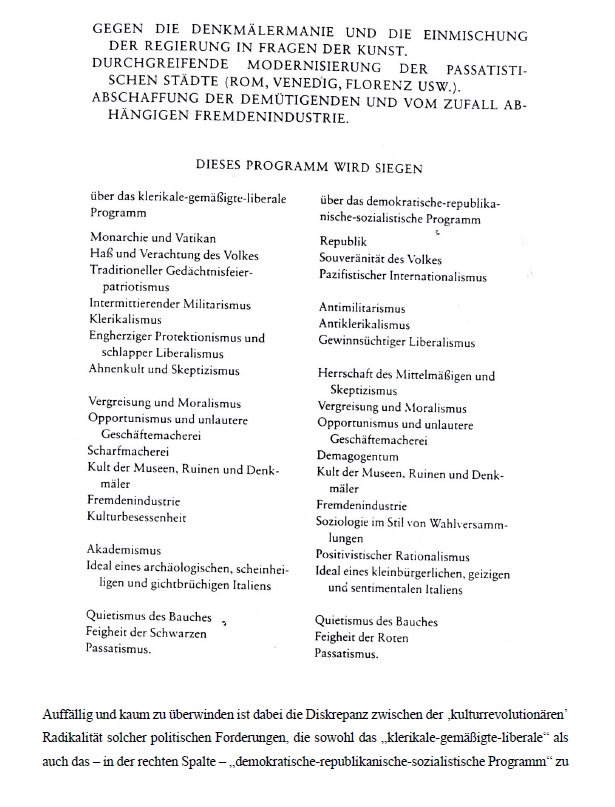

Das (pseudo)heroische, nationalistische Politische Programm des Futurismus aus dem Jahre 1913 mag dies illustrieren. Die „Entmachtung der Toten“ und die brutale ‚Modernisierung‘, also Zerstörung der „passatistischen“ (d.h. vergangenheitsbelasteten) Städte wie Rom, Venedig oder Florenz erinnert Sie zu Recht an Nietzsches Kritik am ‚Historismus‘ und an der Belastung durch ‚Geschichte‘, deren Hinterlassenschaften die Gesellschaft im Interesse ihrer Re-Vitalisierung auszuscheiden, abzustoßen, radikal zu vernichten habe: „für den Krieg, diese einzige Hygiene der Welt“ (erste Seite des ‚Manifestes‘).

Auffällig und kaum zu überwinden ist dabei die Diskrepanz zwischen der ‚kulturrevolutionären’ Radikalität solcher politischen Forderungen, die sowohl das „klerikale-gemäßigte-liberale“ als auch das „demokratische-republikanische-sozialistische Programm“ zu überwinden und konsequent in eine neue totalitäre Gesellschaftsordnung zu transformieren beanspruchen – und einer anarchischen ‚avantgardistischen‘ Ästhetik der Form, die u.a. die Wörter, die Laute, die Sprache zertrümmert und ‚befreit‘ und ihrer kommunikativen Funktion beraubt (externer Link: „Parole consonanti vocali […] in Libertà“)

Die Abbildung zeigt eine der ‚tavole parolibere‘ (Wortplakate, lettristische Bilder). Unter dem Titel Après la Marne, Joffre visita le front en auto ist sie als Flugblatt 1915 in Mailand verteilt worden und gilt zugleich als Zeugnis des futuristischen Militarismus (siehe die Wörter „guerre“, „mon ami“, „France“, „Prussiens“, „Vive la France“, „Mort aux Boches“ usf.); ihr Titel bezieht sich auf die erste Schlacht an der Marne im September 1914 und auf den französischen Marschall Joseph Joffre, der den deutschen Vormarsch stoppen konnte.

An dieser Diskrepanz von Form und Inhalt wird sowohl im revolutionären bolschewistischen Russland Lenins (1917-1924) als auch im faschistischen Italien (ab 1922) die kurze Synergie zwischen ‚Kunst‘ und revolutionärer Real-‚Politik‘ scheitern, die eine utopische weil totale Entgrenzung von ‚Kunst‘ und ‚Leben‘ anstrebt und die ‚Gesellschaft‘ selbst als ‚Kunstwerk‘ begreift. In einer Phase der Annäherung von politischer und künstlerischer ‚Avantgarde‘ in Russland zwischen 1917 und 1921 (Anatoli Lunatscharski: Volkskommissar für ‚Bildung‘ bis 1929) gewinnt eine antibürgerliche ‚Proletkult[ur]‘ Gestalt (literarisch u.a. durch Sergej Tretjakow, Maxim Gorki; in der Bildkunst: durch Konstruktivismus und Futurismus u.a. mit Naum Gabo, El Lissitzky und Kasimir Malewitsch [‚Suprematismus‘: Schwarzes Quadrat auf weißem Grund, bereits 1915]). Spätestens ab 1924 unterdrückt Stalin jedoch die Kunst- und Literatur-‚Avantgarden‘ der Sowjetunion zugunsten des ‚sozialistischen Realismus‘. Auch Mussolini bricht mit Marinetti und dem Futurismus. Wohin dieser Widerspruch insbesondere in Marinettis eigener literarischer Produktion führt, wird in der nächsten Themenwoche noch exemplarisch zu zeigen sein.

Und ein weiteres Dilemma, ein impliziter Selbstwiderspruch ist festzuhalten, der in den zahlreichen Zeitschriften und in der Flut von ‚Manifesten‘ nicht nur des Futurismus, sondern der ‚Avantgarden‘ des 20. Jahrhundert insgesamt aufscheint: Wie kann Traditionsbruch selbst zur (Anti-)‚Tradition‘ werden, wie kann Kommunikationsstörung effizient, also erfolgreich kommuniziert, die Zerstörung etablierter (‚passatistischer‘) Institutionen selbst institutionalisiert werden?

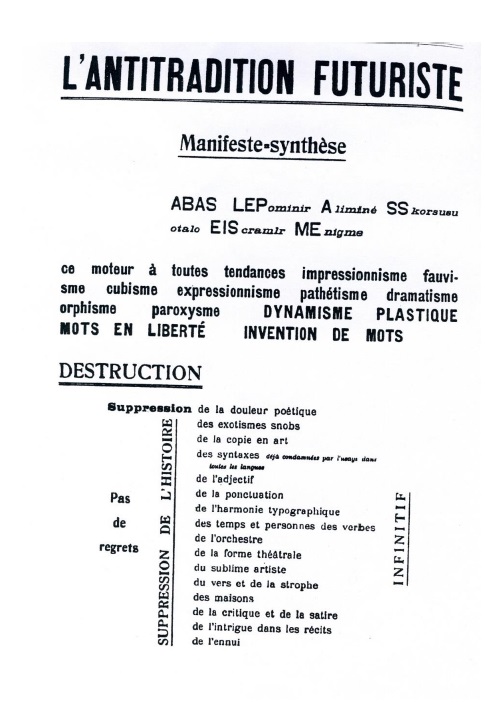

Dieses Dilemma und den Versuch, es mit Mitteln künstlerischer ‚Synthese‘ zu überwinden, führt das selbst als Kunstwerk ästhetisch anspruchsvoll gestaltete ‚Manifest‘ L’Antitradition Futuriste (1913) des Dichters Guillaume Apollinaire (1880-1918) als „Manifeste-synthèse“ vor Augen. Apollinaire steht außerhalb aller ‚Schulen‘, inspiriert sie aber vielfältig, schreibt ‚Kalligramme‘ (Bildgedichte: Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre 1913-1916) und prägt bereits 1917 den Begriff ‚surrealistisch‘ – u.a. im Untertitel seines Dramas Die Brüste des Tiresias prägt (Les mamelles de Tirésias. Drame surréaliste. UA 1917).

„Mer… de…. aux Critiques, Pédagogues, Professeurs […] Néo et post Bayreuth Florence Montmartre […] d’Annunzio […] Dante Shakespeare Tolstoi Goethe […] Baudelaire” als Liedtext unter den Melismen einer einfachen Melodie – „Merde“ versus „Rose“ – Scheiße für die einen, Rosen für sich selbst (Apollinaire) – und Marinetti, Picasso, Boccioni etc.

Auch manch unmittelbare Vorläufer, Anreger und Begleiter der literarischen Avantgarde und des Futurismus, wie Baudelaire und d’Annunzio, verfallen bereits dem Bannfluch.

„Mots en liberté Invention de mots“ (Wörter in Freiheit Erfindung von Worten), „Destruction“ und „Suppression“ von Syntax, Vers und Strophe (erste Seite oben), „Construction“ einer „musique totale“ und von „art des bruits“ (totaler Musik und Geräuschkunst), „coups et blessures“, „Intuition vitesse ubiquité“ (Schläge und Verletzungen, Intuition Geschwindigkeit Ubiquität), „phonocinemtographie“ (synästhetischer Tonfilm, lange vor seiner Erfindung) (zweite Seite oben) ….

Und all dies am 29. Juni 1913 unterzeichnet von der „Direction du Mouvement Futuriste“, Milano – also von der ‚Direktion der Futuristischen Bewegung‘ in Mailand und von Guillaume Apollinäre – Imitation eines hegemonialen und zugleich patriarchalen Diskurses, der doch eigentlich der ‚merde‘ anheimfallen sollte. Auch das Politische Programm des Futurismus erweist sich übrigens nicht nur semantisch als ein rein männliches ‚Programm‘. Frauenrechte und die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend aktiven Frauenbewegungen und ihre emanzipatorischen Forderungen spielen darin keine Rolle (Wahlrecht für Frauen: Russland 1917, Deutschland 1918, Italien 1946).

Im nächsten Themenabschnitt wird ein textanalytisch geschärfter Blick auf Marinettis berühmtes Gründungsmanifest des Futurismus (1909) und auf seine Gedichte gerichtet. Anschließend soll kurz auf die Sprachexperimente des deutschen Expressionismus eingegangen werden.